BETZEITGLOCKEN –VERTRAUTER KLANG ODER STÖRENDER LÄRM?

Ursprung und Sinn des Betzeitläutens der Glocken der katholischen und reformierten Kirche

In Lostorf hat das Thema «Glocken und Kirchengeläute» nicht die Brisanz gewonnen wie vielerorts in unserem Land. Zwar sind nicht alle vom unbestellten kirchlichen Weckdienst des Betzeitläutens zu nachtschlafender Stunde begeistert. Auch Schichtarbeiter und Nachteulen wollen ihren Wecker lieber selber programmieren. Wegen des «ruhestörenden Lärms» durch das Kirchengeläut, Behörden, Ombudsleute und Gerichte anzurufen, wollen auch kirchenferne Bürgerinnen und Bürger nicht. Doch selbst vielen kirchlichen Insidern dürften Ursprung und Sinn des sich täglich wiederholenden Rituals des Betzeitläutens am frühen Morgen, am Mittag und am Abend verborgen sein, denn die Glocken rufen gar nicht zu einem Gottesdienst in die Kirche.

Das Betzeitläuten – Restbestand einer alten Frömmigkeitsform

Hinter dem scheinbar banalen täglich dreimaligen Läuten der katholischen und reformierten Kirchenglocken steht eine jahrhundertealte Evolution und Tradition. Was in einer teilweise bereits nachchristlichen Welt als Störung, Ärgernis oder immerhin als anheimelndes Erklingen der Glocken der Heimat erscheinen mag, ist in der christlichen Tradition neben der Sprache, Symbolen, Bildern, Musik und Architektur eines der Mittel, auf die religiöse Tiefe des Lebens hinzuweisen. Auch Religionen sind keine monolithischen Blöcke im Strom der Zeiten. Mit einem unwandelbaren Kern tragen sie auch das Gewand ihrer Zeit. Deshalb haben Religionen und Kirchen auch ihre Geschichte. So würden Menschen früherer Jahrhunderte das heutige Betzeitläuten unserer Gegend als Restbestand und verdünnte Form einer einst

gelebten religiösen Praxis bezeichnen. Mit der Aufklärung, dem Untergang des Ancien Regimes, in dem Religion und Staat noch eng miteinander verbunden waren, dem Siegeszug der Industrie und der mit ihr verbundenen Mobilität der Gesellschaft, der häufigen Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz gerieten während Jahrhunderten im Volk fest verankerte Frömmigkeitsformen ins Wanken. Opfer dieses Wandels wurden auch die christlichen Hauptgebetszeiten, zu denen das Betzeitläuten einlud.

Die Wurzeln der christlichen Hauptgebetszeiten

Alle drei monotheistischen abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam kennen Gebetszeiten. Das alte Judentum, die wichtigste Wurzel von Christentum und Islam, kannte bereits drei Gebetszeiten. Jeder gläubige Jude, und zu denen gehörte auch Jesus, musste an den Eckpunkten des Tages das «Höre Israel» (Deuteronomium 6,4) beten.

Salah ist das tägliche rituelle Gebet, das allen Muslimen als eine der Fünf Säulen des Islams auferlegt ist. Es muss fünfmal am Tag zu festgelegten Zeiten von allen Muslimen verrichtet werden. Salah ist ein fest umrissener Ritus, er unterscheidet sich von dem spontanen Gebet aus eigener Eingebung heraus.

Aus der jüdischen Tradition, sich dreimal am Tag zum Gebet zu versammeln, entwickelte sich das Tageszeitgebet in der jungen christlichen Kirche zum Stundengebet. Mit dem Aufkommen des Mönchtums ab dem 3. Jahrhundert wurde das Stundengebet weiter entfaltet. «Ora et labora» («Bete und arbeite») ist der wesentliche Grundsatz des benediktinischen Mönchtums, der den Sinn der Ordensregel des Benedikt von Nursia (480-547), des Vaters des abendländischen Mönchtums, umschreibt. Der harmonische Wechsel von Gebet und Arbeit bestimmt den Tagesrhythmus der Mönche. So begleiten in der Regel acht Stundengebete (Horen) ihre Tagesarbeit. Dabei pflegen sie im Laufe eines Tages den gesamten Psalter mit allen 150 Psalmen zu beten.

Das umfangreiche klösterliche Stundengebet war Laien neben den Mühen des Alltags nicht zuzumuten. Deshalb beschränkte sich die Volksfrömmigkeit im späteren Mittelalter wieder auf die drei Hauptgebetszeiten. Die sich ab dem 13. Jahrhundert schrittweise entwickelnde Gebetsform des einfachen Volkes war der «Angelus» («Engel des Herrn»), ein marianisches Gebet, das der im Mittelalter sich stark entfaltenden Marienverehrung entsprach. Im morgendlichen Angelus sollte der Auferstehung Christi, am Mittag des Leidenswegs und abends der Menschwerdung gedacht werden.

Vom katholischen Monopol zur Ökumene und dem heutigen weltanschaulichen Pluralismus unserer Gemeinde

In den rund 1400 Jahren seit der Christianisierung unserer Gegend bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb Lostorf ein rein katholisches Dorf. So gab es beispielsweise 1860 in Lostorf 1064 Katholiken, aber nur einen einzigen Reformierten.

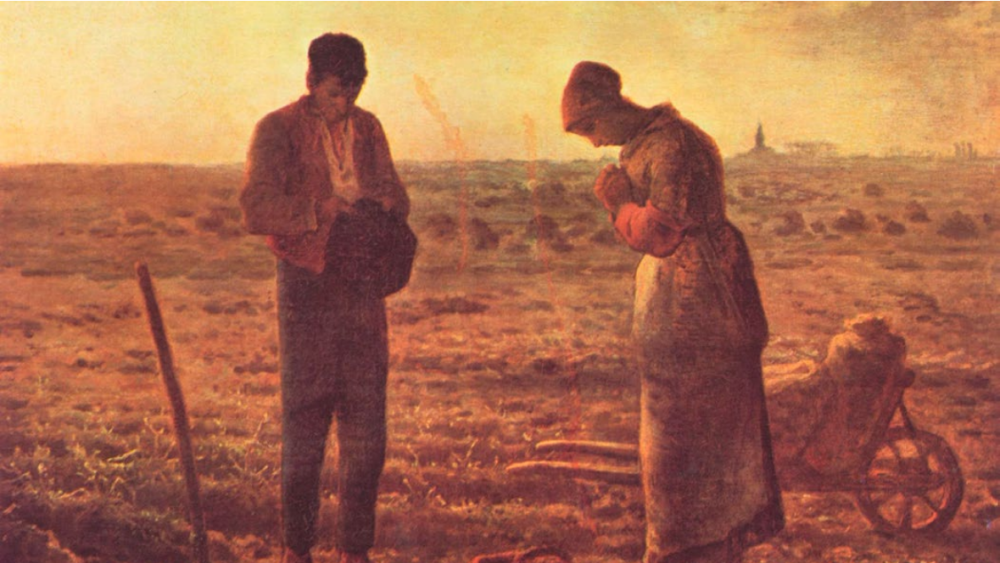

Das Gemälde des normannischen Malers Millet, das auf seine Kindheitserinnerungen zurückgeht, ist idealtypisch, denn solchen Szenen hätte man überall in den katholischen Gebieten Europas bis tief in das 19. Jahrhundert hinein begegnen können, auch auf den Feldern unseres damals noch armen Bauerndorfes. Doch allmählich veränderte sich die Bevölkerungsstruktur. In Lostorf siedelten sich zwar keine grossen Industriebetriebe an, aber Schönenwerd mit den Schuhfabriken Bally und Olten, besonders mit den SBB-Werkstätten, boten neue Arbeitsmöglichkeiten. Zuwanderer wurden durch die ideale Wohnlage am Jurasüdfuss angelockt. Lostorf wurde nun auch zum Arbeiterdorf. Konfessionell durchmischte sich die Bevölkerung zusehends. Aber erst 1968 kam die evangelisch-reformierte Ortskirchgemeinde zu einer eigenen Kirche. Da konfessionelle Querelen längst der Vergangenheit angehörten, die evangelischen Kirchen ebenfalls drei Hauptgebetszeiten kannten, beschlossen die katholische und die reformierte Kirchgemeinde bezüglich des Betzeitläutens eine gemeinsame Läutordnung.

Im 21. Jahrhundert ist die Zahl der Konfessionslosen jener der Reformierten bereits dicht auf den Fersen, und innerhalb der Kirchen nimmt die Zahl der Kirchendistanzierten zu. Soll angesichts dieser soziologischen Veränderungen auf den Brauch des Betzeitläutens verzichtet, oder soll das Wort des atheistischen Philosophen Alain de Botton in seinem Bestseller «Religion für Atheisten» bedacht werden? «Die Weisheit der Religionen gehört der ganzen Menschheit, und sie hat es verdient, auch von den grössten Gegnern alles Übernatürlichen, selektiv neu aufgegriffen zu werden. Religionen sind, insgesamt gesehen, zu nützlich, effektiv und intelligent, um sie allein den Gläubigen zu überlassen.» So mag das Betzeitläuten für die Gläubigen ein Aufblick zum Schöpfer sein, für andere eine Mahnung zu einer schöpferische Rast in der Hetze des Tages.

Für die Pflege christlicher Bräuche sind jedoch in erster Linie die christlichen Kirchen zuständig. Die Gebetszeiten gehören zur didaktischen Weisheit der christlichen Kirchen. Auch hier gilt: Die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Das gilt ebenfalls für das christliche Beten. Wenn sich heute die Kirchen darauf beschränken, das Betzeitläuten in den Läutcomputer einzugeben, auf den Sinn der Gebetszeiten in Verkündigung und im Religionsunterricht aber nie hinweisen, darf man nicht erstaunt sein, wenn der sinnvolle Brauch eines Tages stirbt.

Besonderheiten der Lostorfer Läutordnung

– Das Betzeitläuten erfolgt gleichzeitig in der katholischen und der reformierten Kirche um 6.00 Uhr (werktags) und 7.00 Uhr (sonntags); 11.00 Uhr und 20.00 Uhr (werktags und sonntags).

– Das Läuten der Totenglocke für alle Verstorbenen (Endläuten) erfolgt nur von der katholischen Kirche.

Die folgenden Läutzeichen sind vereinbart worden:

- Für einen verstorbenen Mann wird das Läuten zweimal unterbrochen.

- Ein einziger Unterbruch des Läutens weist auf den Hinschied einer Frau hin.

- Der Tod eines Kindes wird durch das Läuten der kleinsten Glocke verkündet.

– Der Sonntag wird durch ein gemeinsames Läuten der Glocken der katholischen und der reformierten Kirche am Samstag um 14.00 Uhr angekündigt. auch allgemeine Feiertage werden am Vortag um 14.00 Uhr von beiden Kirchen «eingeläutet». Bei spezifisch katholischen Feiertagen beschränkt sich das Läuten am Vortag auf die katholischen Kirchenglocken.

– Katholische Feiern werden durch das so genannte Vorläuten, eine Stunde vor dem Gottesdienst, angekündigt. Die Gottesdienste beider Konfessionen werden ca. 5 bis 10 Minuten vor Beginn «eingeläutet»

– Die Glocken der beiden Kirchen läuten an Silvester eine Viertelstunde vor Mitternacht das alte Jahr aus und in der ersten Viertelstunde nach Mitternacht das neue Jahr ein.

– Vom Gloria der Gründonnerstagsmesse schweigen die Glocken der katholischen Kirche während der Kartage bis zum Gloria der Osternacht. Der fromme Volksglaube erzählt, sie flögen nach Rom, um dort die Osterbotschaft abzuholen.